Présentation :

« L’Homme et son Image » est une fable moins connue mais particulièrement fine de Jean de La Fontaine, parue en 1668. Elle aborde le thème de la vanité et du manque de lucidité que les êtres humains ont envers eux-mêmes. Un homme se trouve laid en se regardant dans un miroir, mais critique violemment les autres sans se remettre en question. La morale souligne le décalage entre l’image que l’on a de soi et celle que les autres perçoivent — et combien il est facile de critiquer autrui tout en s’épargnant soi-même.

– Jean de La Fontaine (1668)

Un homme, convaincu qu’il était le plus beau, Ne trouvait personne à son niveau. Il accusait les miroirs d’être déformants, Et se flattait sans arrêt en se comparant aux autres. À chaque fois, il se trouvait plus beau qu’eux. Il admirait ses yeux, son teint, sa bouche, Et se regardait sans cesse, persuadé de sa perfection. Mais un jour, un miroir fidèle le montra tel qu’il était devenu. Il faillit mourir de rage. Pourtant, il continua à se croire magnifique. Il critiquait sans cesse les autres : Trop grands, trop petits, trop gros, trop maigres, Yeux trop ronds, bouche trop large, ou menton trop long. En réalité, il reprochait aux autres Ses propres défauts les plus visibles. Un jour, il fit un rêve : Il vit les morts se plaindre de leur apparence. Chacun voulait changer quelque chose : Le nez, la bouche, le menton… Alors, un dieu onirique leur permit de choisir un autre défaut. Mais notre homme préféra garder le sien, en disant : « Je préfère mon mal au vôtre. » Moralité : Chacun, même avec ses défauts, Préfère ce qu’il connaît à ce qu’il ne connaît pas — Et aime mieux son propre défaut que les qualités d’autrui.

Présentation :

« Les Animaux malades de la peste » est une fable célèbre de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le second recueil de ses Fables. Elle met en scène une épidémie qui frappe le règne animal. Pour apaiser la colère des dieux, les animaux décident de désigner un coupable. Le Lion propose de commencer par avouer ses propres fautes… mais très vite, la logique se déforme : les puissants sont excusés, tandis qu’un modeste Âne, pourtant presque innocent, est sacrifié. La fable dénonce l’hypocrisie de la justice des puissants et l’injustice sociale — un message toujours d’actualité.

– Jean de La Fontaine (1678)

Une maladie terrible, envoyée par le Ciel pour punir les péchés des vivants, la Peste, ravageait le monde des animaux. Tous n’en mouraient pas, mais tous étaient atteints. Plus personne ne mangeait, ne chassait, ne s’aimait. Même les tourterelles se fuyaient. Le Lion réunit un conseil et dit : « Mes amis, cette épidémie est peut-être due à nos fautes. Le plus coupable d’entre nous devrait se sacrifier pour apaiser la colère divine. Je commence : j’ai dévoré des moutons, sans qu’ils m’aient rien fait, et même parfois… leur berger. Si je dois mourir pour sauver tous les autres, je l’accepte. Mais que chacun confesse aussi ses fautes. » Le Renard répondit : « Sire, vous êtes bien trop scrupuleux. Dévorer des moutons ? Bah ! Une espèce inutile. Quant au berger, il méritait son sort. Votre Majesté a agi en roi. » Les autres puissants, Tigre, Ours, etc., furent excusés eux aussi. Personne n’osa les accuser. Vint le tour de l’Âne. Il dit humblement : « Je me souviens que, passant près d’un pré appartenant à des moines, poussé par la faim, l’herbe verte… et peut-être par un diable, j’en ai brouté un peu, sans y être autorisé. » À ces mots, on s’indigna : « Voilà le coupable ! », cria-t-on. Un Loup savant déclara que l’Âne devait mourir, que sa faute expliquait tous les malheurs. Voler de l’herbe ? Quel crime ! La peine de mort s’imposait. Et l’Âne fut exécuté. Moralité : Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Présentation :

« La Laitière et le Pot au lait » est une fable très connue de Jean de La Fontaine, publiée en 1678. Elle met en scène une jeune laitière pleine d’enthousiasme qui, en chemin pour vendre son lait, rêve déjà à toutes les richesses qu’elle en tirera. Mais un geste maladroit fait tomber le pot au sol, anéantissant tous ses projets. La morale ? Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué — autrement dit, ne pas se réjouir d’un succès avant qu’il soit assuré.

– Jean de La Fontaine (1678)

Perrette portait un pot de lait sur la tête, Bien calé sur un coussin. Elle comptait arriver sans encombre à la ville. Légère et bien habillée, elle marchait vite, Ayant mis ce jour-là une jupe simple et des chaussures plates. En chemin, elle rêvait déjà à tout ce qu’elle ferait avec l’argent du lait : Acheter une centaine d’œufs, en faire éclore beaucoup de poussins, Et grâce à son travail, faire prospérer son affaire. « C’est facile, se disait-elle, J’élèverai les poulets près de chez moi. Et même si un renard passe, j’en aurai assez Pour acheter un petit cochon. » Le cochon, bien nourri, ne coûtera pas cher, Et je pourrai le revendre avec profit. Alors j’achèterai une vache et son veau, Et je les verrai gambader dans mon champ. » Toute heureuse de ses projets, Perrette bondit de joie. Mais voilà, le pot tombe et se brise. Adieu veau, vache, cochon, couvée… La jeune femme regarde tristement son lait répandu, Et va s’excuser auprès de son mari, Craignant de se faire gronder. Cette histoire devint une farce, Et donna naissance à l’expression : « C’est comme le Pot au lait. »

Présentation :

« Le Lièvre et la Tortue » est une des fables les plus connues de Jean de La Fontaine, parue en 1668. Elle met en scène une course entre un lièvre, rapide mais trop sûr de lui, et une tortue, lente mais persévérante. La morale, célèbre, enseigne que « rien ne sert de courir ; il faut partir à point ». C’est une leçon sur l’endurance, la modestie et la constance, toujours valable aujourd’hui.

– Jean de La Fontaine (1668)

Il ne suffit pas de courir vite, encore faut-il partir à temps. Le Lièvre et la Tortue vont nous le prouver. La Tortue dit au Lièvre : « Je parie que j’arriverai au but avant toi. » — « Quoi ? Toi ? Quelle folie ! » répond le Lièvre. « Tu devrais consulter un médecin ! » — « Sage ou non, je parie quand même », répond la Tortue. Le pari est lancé, les règles posées. Le Lièvre n’a que quelques bonds à faire pour gagner. Il sait qu’il est rapide : Il peut manger, dormir, écouter le vent… Il laisse la Tortue avancer à son rythme tranquille. Pendant ce temps, elle avance lentement mais sûrement. Le Lièvre, trop sûr de lui, méprise la victoire, Trouve le défi trop facile, Et retarde son départ. Il broute, il fait une sieste, il se distrait. Mais quand il voit que la Tortue approche de l’arrivée, Il bondit, file comme une flèche… Trop tard : elle est déjà là. « Alors, dit-elle, tu vois ? À quoi te sert ta vitesse ? Et imagine si, en plus, je portais une maison sur le dos ! »

Présentation :

« Le Rat de ville et le Rat des champs » est l’une des fables les plus célèbres de Jean de La Fontaine, parue en 1668. Elle illustre le contraste entre la vie simple mais sûre de la campagne, et la vie luxueuse mais dangereuse de la ville. La Fontaine met en scène deux rats aux modes de vie opposés, pour poser une question toujours actuelle : vaut-il mieux vivre modestement mais tranquillement, ou dans l’abondance au prix de l’insécurité et de la peur ? Cette fable nous enseigne que le bonheur se trouve souvent dans la simplicité.

– Jean de La Fontaine (1668)

Autrefois le Rat de ville Invita le Rat des champs, D’une façon fort civile, À des reliefs d’ortolans. Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie Que firent ces deux amis. Le mets était fort à leur guise ; Rien ne manquait au festin. Mais quelqu’un troubla la fête, Pendant qu’ils étaient en train : À la porte de la salle Ils entendirent du bruit. Le Rat de ville détale, Son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rats en campagne aussitôt ; Et le citadin de dire : « Achevons tout notre rôt. » — « C’est assez, dit le rustique ; Demain vous viendrez chez moi. Ce n’est pas que je me pique De tous vos festins de roi ; Mais rien ne vient m’interrompre : Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fi du plaisir Que la crainte peut corrompre ! »

Présentation :

« Le Coq et la Perle » est une des fables les plus courtes de Jean de La Fontaine, publiée en 1668 dans le Livre I de ses Fables. Elle oppose deux valeurs : la richesse matérielle (représentée par la perle) et l’utilité réelle (ce que cherche le coq : de la nourriture). La morale nous enseigne que ce qui est précieux pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre, et que la vraie richesse dépend des besoins, non de la valeur absolue des choses.

– Jean de La Fontaine (1668)

Un jour, un coq trouva une perle Et la donna au premier bijoutier venu. « Elle a sûrement de la valeur, dit-il, Mais un simple grain de mil Me serait bien plus utile. »

Présentation :

« Le Loup et le Chasseur » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le livre VIII de ses Fables. Elle illustre les jeux de l’imagination, la peur anticipée et la surprise du destin. Le Loup imagine toutes sortes de dangers à l’idée d’attaquer un enfant laissé sans défense… Mais le réel danger viendra de là où il ne l’attend pas : le Chasseur. La fable montre combien nos projets peuvent être renversés par des événements imprévus.

– Jean de La Fontaine (1678)

Un Loup, pensif mais gourmand, Passait dans les bois, Quand il entendit un enfant crier : « Loup ! Loup ! Viens vite, viens ! » Le Loup s’arrêta, curieux : « Voilà une voix bien douce, On dirait une invitation ! » Mais il se méfia : « Si l’enfant crie, c’est peut-être un piège… Le père n’est sûrement pas loin, Et je pourrais être tué. » Pendant qu’il hésitait, un Chasseur surgit, Épaula son fusil, tira… Et le Loup mourut sur le coup. **Morale** : À force de trop réfléchir ou d’hésiter, On rate l’occasion… et on risque de tout perdre.

Présentation :

« Le Héron » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le Livre VII de ses Fables. Elle illustre le thème de la vanité et de l’exigence excessive, à travers un héron trop difficile qui laisse passer de belles occasions de se nourrir… pour finir par se contenter de peu. La morale met en garde contre ceux qui, par orgueil ou prétention, repoussent ce qu’ils jugent indigne et finissent par regretter leur choix.

– Jean de La Fontaine (1678)

Un jour, un Héron marchait, bien droit sur ses grandes pattes, Près d’une rivière claire comme un miroir. Il y voyait des carpes et des brochets nager tout près du bord. Il aurait pu facilement en attraper un. Mais il décida d’attendre mieux, Se disant qu’il devait bien choisir : « Moi, manger des brochets ? Quelle idée ! » « Peut-être qu’une belle carpe tombera sous mon bec. Sinon, j’attendrai. » Mais la carpe ne vint pas, le brochet s’en alla… Et le Héron resta bredouille. À la fin, affamé, il se contenta d’un pauvre limaçon. **Morale** : Il ne faut pas être trop difficile, Car ceux qui s’adaptent sont souvent les plus intelligents.

Présentation :

« Le Renard et le Buste » est une courte fable de Jean de La Fontaine, parue en 1678 dans le Livre IV de ses Fables. Elle met en scène un renard qui, découvrant un buste admirablement sculpté mais creux à l’intérieur, s’étonne de voir une si belle apparence sans contenu. La morale est limpide : l’apparence peut tromper, et il est fréquent de rencontrer des gens brillants en surface, mais vides d’esprit ou de substance. Une critique toujours d’actualité du paraître sans savoir.

Un jeune Renard, malin mais encore curieux, Vit pour la première fois un buste de marbre. Il s’en approcha, le renifla, le retourna dans tous les sens, Et fut très surpris de voir Qu’il n’y avait rien à l’intérieur : C’était juste une belle figure vide. Alors le Renard secoua la tête et dit : « C’est joli, mais creux. On pourrait croire que ce buste a de l’esprit, Mais il n’a rien dedans, tout est à l’extérieur. » **Morale :** Combien de personnes brillantes en apparence Sont vides d’intelligence…

– Jean de La Fontaine (1678)

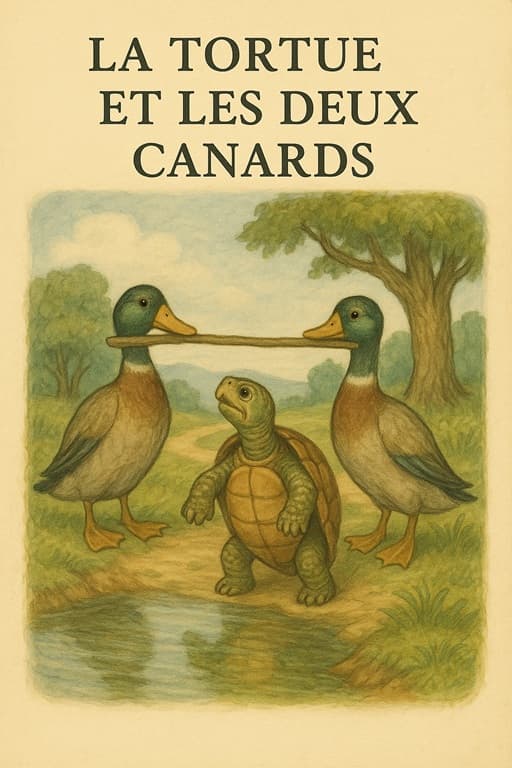

Présentation :

« La Tortue et les deux Canards » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1678 dans le Livre X de ses Fables. Elle illustre les dangers de la vanité et de la parole mal contrôlée. Une Tortue, désireuse de voyager, accepte l’aide de deux Canards, mais leur promesse repose sur une condition : ne pas parler. Malheureusement, elle ne peut résister à sa vanité… La fable nous enseigne qu’il faut savoir se taire, surtout lorsqu’il en va de sa sécurité ou de son image.

– Jean de La Fontaine (1678)

Une Tortue, un peu trop ambitieuse, Voulait quitter son coin tranquille pour voir le monde. Elle rêvait de voler comme les oiseaux. Deux Canards, à qui elle confia son envie, Lui dirent qu’ils pouvaient l’aider. « Tiens ce bâton avec ta bouche, » dirent-ils, « Nous tiendrons les extrémités avec nos becs, Et nous te ferons voler dans les airs. Mais attention : ne dis pas un mot, sinon tu tomberas. » La Tortue accepta avec joie. Les Canards prirent leur envol, Et la Tortue, suspendue, s’émerveillait de ce qu’elle voyait. Mais deux personnes les virent passer et s’exclamèrent : « Quelle chose incroyable ! Une Tortue qui vole ! » Vexée de ne pas répondre, elle ouvrit la bouche pour dire : « Eh bien quoi ! moi aussi je… » Mais elle lâcha le bâton, et tomba brutalement. **Morale :** Elle a voulu parler pour se faire remarquer, Et c’est ce qui l’a perdue. Parler au mauvais moment peut être fatal.