Présentation :

« Le Dragon à plusieurs têtes et le Dragon à plusieurs queues » est une fable politique de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le Livre IV de ses Fables. Sous couvert d’une image fantastique, il critique les gouvernements trop centralisés ou trop fragmentés. Le dragon à plusieurs têtes symbolise un pouvoir central autoritaire (monarchie absolue), tandis que le dragon à plusieurs queues représente les querelles de pouvoir entre nobles ou petits chefs. La fable invite à réfléchir sur l’autorité, l’unité, et les désordres du pouvoir partagé.

– Jean de La Fontaine (1678)

Un ambassadeur du Sultan Discutait, dit-on, un jour avec l’Empereur d’Allemagne. Il vantait la monarchie, le pouvoir d’un seul, Et critiquait les États divisés : « Voyez ce dragon, disait-il, avec plusieurs têtes… Quel cauchemar pour le peuple ! Il n’est rien de pire qu’une bête à plusieurs têtes. » L’Empereur lui répondit : « Et moi, je vous plains vous, peuples d’Orient, Qui vivez sous un seul maître, Tyrannique et imprévisible. Il n’y a pas pire bête Que celle qui a plusieurs queues ! »

Présentation :

« Le Voleur et le Meunier » est une courte fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le Livre VIII de ses Fables. Elle tourne en dérision ceux qui parlent pour ne rien dire ou qui prétendent se défendre alors qu’ils se condamnent eux-mêmes. Le Meunier, réveillé par un voleur, essaie de le berner en parlant, mais révèle finalement lui-même où se trouvent ses biens. La morale est subtile : le silence est parfois plus efficace que la parole, surtout quand elle est maladroite ou excessive.

– Jean de La Fontaine (1678)

Un voleur s’introduit dans un moulin vers minuit. Il n’a pas besoin de beaucoup d’efforts Pour ouvrir un sac plein d’or. Mais il entend du bruit : le Meunier se lève. Soupçonnant une présence, le Meunier se met à faire du bruit, Parle tout seul, va et vient, Fait semblant de chercher quelque chose, Ouvre et ferme des portes, râle contre son chien, Et fait mille gestes inutiles. Il pense ainsi dissuader le voleur : « S’il croit que je suis bien éveillé, il partira. » En effet, le voleur hésite… Mais, à force d’entendre tout ce remue-ménage, Il finit par comprendre que le Meunier veut juste faire peur. Alors il prend ce qu’il veut, et s’en va. Le Meunier, croyant l’avoir effrayé, crie : « Hé ! l’ami, je viens ! » Mais trop tard. Le voleur s’est échappé avec l’or. **Morale :** Faire beaucoup de bruit ne prouve pas qu’on est intelligent. Souvent, parler trop nuit plus qu’il n’aide. Un peu de calme et beaucoup de bon sens valent mieux que des fracas.

Présentation :

« Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le Singe » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le Livre VIII de ses Fables. Elle met en scène un procès entre deux animaux rusés devant un juge tout aussi habile, le Singe. Cette fable illustre les travers de la justice humaine : hypocrisie, manipulation, et décisions fondées non sur la vérité, mais sur l’habileté des discours. La morale est une satire du système judiciaire et des juges qui se fient plus aux apparences qu’aux faits.

– Jean de La Fontaine (1678)

Un Loup se plaignait d’avoir été volé. Il accusait son voisin, un Renard pas très honnête, Et porta l’affaire devant un juge : un Singe. Les deux parties plaidèrent elles-mêmes, sans avocats. Le Singe, très sérieux, s’installa sur son siège, Sortit papier, plume et encre, Écouta les témoignages et instruisit l’affaire. Après avoir tout bien considéré, il déclara : « Je donne raison à l’un, puis à l’autre, Et je vous condamne tous les deux : L’un pour avoir volé, l’autre pour avoir menti. » Le Loup, furieux, réclama justice, Mais le Singe répondit avec ironie : « Tu n’as que ce que tu mérites. Tu croyais pouvoir te jouer de moi, Et voilà le résultat. » **Morale :** Quand deux malhonnêtes se disputent devant plus rusé qu’eux, Ils sont souvent tous deux perdants.

Présentation :

« Les Deux Mulets » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1668 dans le Livre I de ses Fables. Elle met en scène deux mulets : l’un transporte de la nourriture, l’autre de l’argent. Le second, plus fier de sa charge, se fait attaquer et blesser par des voleurs. La fable montre que ceux qui mènent une vie modeste sont souvent mieux protégés que ceux qui portent richesses et responsabilités. La Fontaine y dénonce l’orgueil social et l’exposition au danger que provoque le pouvoir ou la fortune.

– Jean de La Fontaine (1668)

Deux Mulets marchaient ensemble : L’un portait de l’avoine, L’autre transportait l’argent des impôts. Celui qui portait l’argent était très fier de sa charge, Et n’aurait cédé sa place pour rien au monde. Il marchait la tête haute, sa clochette tintait fièrement. Mais des voleurs surgirent soudain : Comme ils cherchaient l’argent, Ils attaquèrent le Mulet du fisc, Le tirèrent par le frein et l’arrêtèrent. Le pauvre Mulet, en tentant de se défendre, Reçut des coups, fut blessé et se mit à gémir. « Voilà donc, dit-il, ce que vaut mon honneur ? L’autre Mulet, celui avec l’avoine, s’en sort sans problème… Et moi, je souffre et je risque ma vie ! » L’autre lui répondit : « Mon ami, ce n’est pas toujours une chance d’avoir un poste important. Si, comme moi, tu avais juste servi un meunier, Tu ne serais pas dans cet état. »

Présentation :

« Le Loup et le Renard » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1678 dans le Livre XI de ses Fables. Elle met en scène deux personnages typiques : un Loup affamé et jaloux, et un Renard rusé mais prudent. Le Loup, affaibli et envieux, reproche au Renard son succès. La fable dénonce ceux qui, au lieu de travailler ou de s’adapter, préfèrent envier et accuser les autres de leur propre infortune. La morale est claire : la ruse et la prudence sont souvent plus efficaces que la force brute.

– Jean de La Fontaine (1678)

Le Loup et le Renard vivaient dans la même région. Ils partageaient la pauvreté… et les montagnes. Un jour, le Renard passe près du Loup, Allongé dans un coin, l’air affamé. « Que fais-tu là, frère ? » lui demande-t-il. — « Je réfléchis, je cherche une idée, une ruse Pour qu’on puisse enfin manger. Mais je n’ai rien trouvé, et je meurs de faim. » Le Renard lui répond : « Moi, je vais me faufiler chez un fermier. Il a des poules, et j’ai bien l’intention d’en voler une. Avec un peu de chance, je dînerai ce soir. Toi, reste ici, à réfléchir… » Le Loup, resté seul et vexé, pense en lui-même : « Ce Renard est malin, c’est vrai… Mais sa ruse n’est pas très honnête. » **Morale :** Les rusés trouvent leur chemin, Mais leur conscience peut leur peser plus qu’ils ne l’avouent.

Présentation :

« L’Hirondelle et les Petits Oiseaux » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1668 dans le Livre I de ses Fables. C’est une fable allégorique qui dénonce ceux qui ignorent les avertissements et ne se préparent pas aux dangers. L’Hirondelle, plus avisée, tente d’alerter les petits oiseaux de la menace humaine, mais ces derniers se moquent d’elle. La morale illustre les conséquences de l’insouciance et le prix du manque de prévoyance.

– Jean de La Fontaine (1668)

Une Hirondelle, habituée à voyager, Était très avisée : elle avait vu beaucoup de choses Et retenu beaucoup d’enseignements. Elle savait prévoir les tempêtes Et les annonçait aux marins avant qu’elles n’éclatent. Un jour, elle vit un paysan semer de la chanvre. Elle dit alors aux petits oiseaux : « Cela ne me dit rien de bon… Je vous plains, car voici venir un grand danger. Une fois que la chanvre aura poussé, On la coupera, on la fera sécher, puis on en fera des fils. Avec ces fils, on fabriquera des filets solides, Dans lesquels vous serez tous pris. Croyez-moi : partez tant qu’il est temps ! » Mais les petits oiseaux se moquèrent d’elle : « Tu es folle ! » dit l’un. « Quelle bêtise ! » dit un autre. Un troisième ajouta : « Je ne crois pas à ton histoire. » Mais quand les filets furent tissés, Ils furent tous capturés. **Morale :** Il faut écouter les avertissements avisés, Car quand le danger est là, il est souvent trop tard pour agir.

Présentation :

« Le Loup et les Bergers » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1678 dans le Livre X de ses Fables. Elle dénonce l’hypocrisie humaine en opposant un Loup, naturellement prédateur, à des bergers qui mangent des moutons tout en accusant le loup de barbarie. La Fontaine critique ici l’injustice des jugements portés par les hommes, qui condamnent les actes des animaux tout en justifiant leurs propres excès. La morale : la nature n’est pas forcément plus cruelle que la civilisation.

– Jean de La Fontaine (1678)

Les bergers s’étaient éloignés, Laissant les moutons sous la garde de leurs chiens. Le Loup les vit de loin : il aurait bien voulu En attraper un, Mais il craignait les chiens vigilants. Il se mit à faire des tours en se disant : « Quelle drôle de justice ici-bas… Selon qu’on est riche ou pauvre, On est condamné ou excusé. » En s’approchant, il entendit les bergers attablés, En train de manger… du mouton. Ils se régalaient, sans crainte ni remords. Le Loup s’exclama : « Suis-je stupide de tant hésiter ? Moi, on me traite de voleur, Et eux, ils dévorent les moutons sans vergogne ! » Il tourna en rond encore un peu, Puis décida : « Fuyons ces humains pires que les bêtes. Ils tuent sans besoin, mangent sans retenue. Je préfère rester un loup : Au moins, je suis honnête dans ma nature. »

Présentation :

« La Guêpe et l’Abeille » est une fable moins connue mais très fine de Jean de La Fontaine, publiée en 1694 dans le Livre XII de ses Fables. Elle met en scène une dispute entre une guêpe et une abeille autour de la propriété d’un rayon de miel. Le juge, un frelon, prend une décision pleine de sagesse et d’humour : ce sera à celle qui saura le fabriquer à nouveau de le posséder. La morale souligne la valeur du travail et de la compétence réelle, face aux revendications vaines ou mensongères.

– Jean de La Fontaine (1694)

Un jour, une Guêpe et une Abeille Se disputaient devant le Frelon À propos d’un rayon de miel. La Guêpe disait : « Il est à moi ! » L’Abeille affirmait : « C’est moi qui l’ai construit. » Le Frelon, pour départager, Décida qu’on devait prouver ses dires. L’Abeille, avec calme, expliqua son travail : Tout le soin qu’elle avait mis à fabriquer ce miel, Le temps, les efforts, la précision. La Guêpe, bruyante, ne dit pas grand-chose, Mais répétait seulement que le rayon lui revenait. Le juge dit alors : « Que celle qui saura refaire un rayon comme celui-ci Soit déclarée propriétaire. » L’Abeille s’exécuta et montra son savoir-faire. La Guêpe, incapable, s’enfuit. Et le Frelon conclut : « Le vrai droit appartient à ceux qui travaillent. Ce qu’on est capable de refaire, Personne ne peut vous l’ôter. »

Présentation :

« Le Lion amoureux » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1668 dans le Livre IV de ses Fables. Elle raconte comment un Lion, tombé amoureux d’une jeune fille, accepte de se faire couper griffes et dents par amour, perdant ainsi toute sa puissance. Les parents de la jeune fille utilisent sa passion pour le neutraliser. La morale est claire : l’amour aveugle peut rendre vulnérable, surtout quand il fait oublier la prudence et la force.

– Jean de La Fontaine (1668)

Les animaux aussi tombent amoureux. Comme les humains, ils soupirent et désirent. Un Lion, passionné, tomba amoureux d’une jeune fille. Il voulait la séduire et fit tout pour cela. La jeune fille vivait avec ses parents, prudents et méfiants. Ils avaient peur du Lion et de ce mariage. On interrogea la jeune fille : Elle avoua qu’elle n’avait pas trop peur du Lion, Mais qu’il était un peu trop dangereux avec ses griffes et ses dents. Alors, son père dit : « Qu’il se les fasse enlever. Il en sera plus doux. » Le Lion, fou d’amour, accepta. On lui coupa les griffes et on lui arracha les dents. Une fois sans défense, on le chassa. Il n’eut ni l’amour, ni la force. **Morale :** L’amour peut faire perdre toute prudence, Et même les plus puissants deviennent faibles S’ils oublient de se méfier.

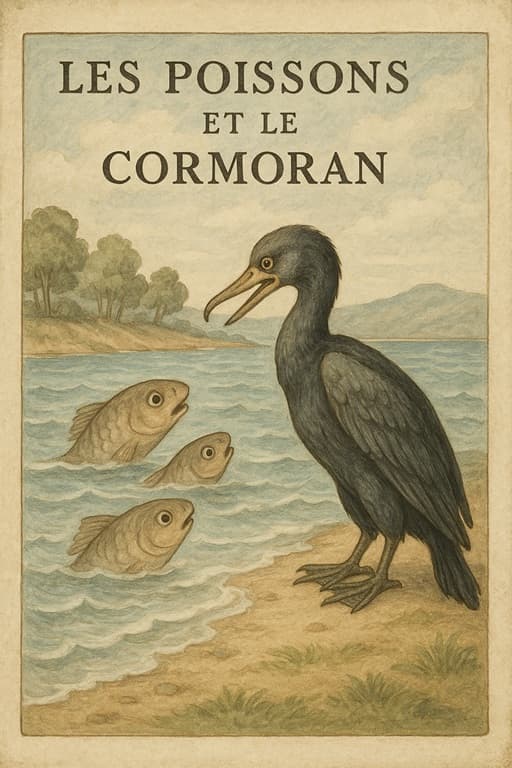

Présentation :

« Les Poissons et le Cormoran » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1694 dans le Livre XII de ses Fables, le dernier qu’il a écrit. Dans cette fable, il critique ceux qui se donnent des airs de justiciers ou de serviteurs d’un pouvoir supérieur tout en profitant de leur situation pour assouvir leur propre intérêt. Le Cormoran, au service du roi, prétend réguler les poissons… mais en réalité, il les mange. Une critique claire de l’hypocrisie politique ou religieuse, qui reste universelle.

– Jean de La Fontaine (1694)

Le Cormoran, voyant la mer baisser Et les poissons en difficulté, Vint les voir et leur dit : « Mes amis, je suis là pour vous servir. Le roi m’envoie pour vous protéger. Parlez-moi de vos soucis, je les ferai remonter au roi. » Les poissons s’approchèrent, confiants. Pendant qu’ils parlaient, il en attrapa un… puis deux… puis trois. Ils pensaient qu’il écoutait leurs plaintes, Mais il profitait de la situation pour les manger. Au début, personne ne remarqua rien. Mais bientôt, un poisson malin dit : « Ce protecteur n’est qu’un voleur. Il nous dévore en prétendant nous aider. C’est pire qu’un ennemi. » Ils allèrent se plaindre au roi… mais il était trop tard. Le mal était fait. Et ceux qui entourent le roi Firent tout pour que l’affaire soit étouffée. **Morale :** Un faux protecteur peut être plus dangereux qu’un adversaire déclaré.