La passe du Vieux-Port de Marseille, aussi appelée simplement la passe du port, désigne l’entrée naturelle du Vieux-Port, encadrée par deux forts emblématiques : le fort Saint-Nicolas (rive sud) et le fort Saint-Jean (rive nord). Cette passe étroite constitue le seul accès maritime à ce port historique, cœur économique et symbolique de Marseille depuis l’Antiquité.

Au début du XXe siècle (environ 1900-1930)

1. Activité portuaire intense

À cette époque, le Vieux-Port était encore un centre d’activité portuaire important, bien qu’en déclin relatif face au développement des nouveaux bassins du port autonome de Marseille (bassin de la Joliette, puis ceux de l’Estaque). La passe du Vieux-Port voyait un trafic soutenu de navires de pêche, de caboteurs, de navires de commerce et de ferries.

- Les navires à vapeur avaient remplacé progressivement les voiliers, mais on en voyait encore, notamment parmi les pêcheurs ou certains caboteurs méditerranéens.

- Les chalutiers, les pointus marseillais (bateaux de pêche traditionnels), ainsi que les bateaux de transport de passagers franchissaient la passe quotidiennement.

2. Défense militaire

La passe gardait encore, au début du siècle, un caractère stratégique. Les deux forts qui l’encadrent avaient été construits sous Louis XIV au XVIIe siècle, mais ils restaient occupés par l’armée jusque bien après la Première Guerre mondiale. Le fort Saint-Jean, en particulier, abritait une garnison et servait de dépôt militaire.

- La passe était surveillée, et bien que le port ait perdu de son importance stratégique face à la montée de Toulon comme port militaire, son accès restait sensible.

3. La passe comme symbole

La passe du Vieux-Port était aussi une porte d’entrée emblématique de la ville. C’est par elle que les voyageurs, les commerçants, et les immigrés (notamment italiens, corses, maghrébins) arrivaient à Marseille.

- Le paysage de la passe, dominée par la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, était souvent représenté sur des cartes postales ou des tableaux.

- Le port était un lieu bouillonnant, bruyant, vivant, où se mêlaient les accents, les odeurs de poisson, les cris des dockers et le va-et-vient incessant des barques.

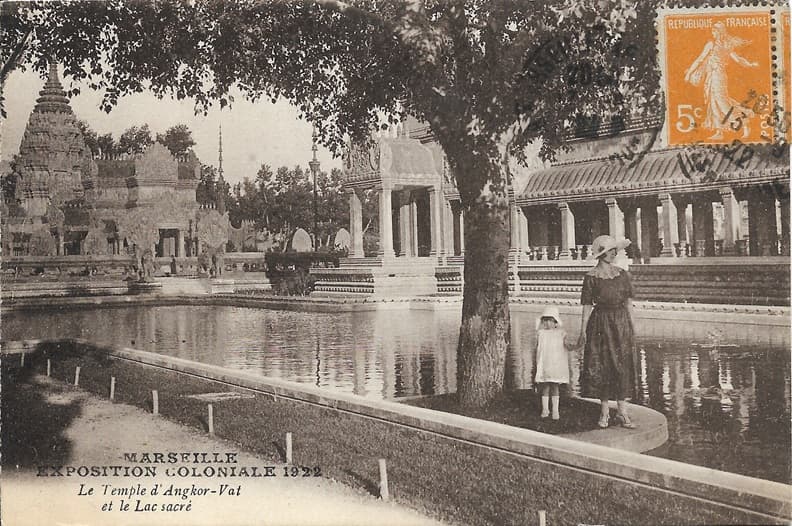

L’Exposition coloniale de Marseille de 1922, officiellement intitulée Exposition coloniale nationale, fut un événement majeur organisé sur le parc Chanot, à l’initiative du gouvernement français et de la municipalité marseillaise, dans le but de valoriser les possessions coloniales françaises et d’exalter leur rôle économique, culturel et « civilisateur ». Elle se déroula du 15 avril au 18 novembre 1922 et attira plus d’un million de visiteurs.

Parmi les nombreux pavillons et reconstitutions spectaculaires qui furent érigés pour l’occasion, la reconstitution partielle du temple d’Angkor Vat et la création d’un lac sacré figurent parmi les plus marquantes.

Le temple d’Angkor Vat à Marseille (1922)

Une reproduction impressionnante

Le pavillon de l’Indochine française était l’un des plus vastes et prestigieux de l’exposition. Il comportait une reconstitution partielle du temple d’Angkor Vat, symbole de la grandeur de la civilisation khmère et, dans l’idéologie coloniale, de la « mission civilisatrice » de la France en Asie du Sud-Est.

- Le temple fut reproduit à l’échelle réduite mais avec un souci de fidélité architecturale.

- Il s’agissait d’une façade monumentale, intégrant des décors sculptés imitant les bas-reliefs d’origine.

- Cette reconstitution visait à émerveiller le public métropolitain et à illustrer la richesse culturelle des territoires colonisés.

Ce temple était conçu à la fois comme objet d’admiration artistique et comme instrument de propagande, soulignant le rôle de la France dans la « redécouverte » et la « préservation » du patrimoine cambodgien — alors que le site d’Angkor était effectivement en cours de restauration par l’École française d’Extrême-Orient (EFEO).

Le lac sacré

Un cadre scénographique exotique

Devant ou à proximité du temple d’Angkor Vat, les organisateurs firent creuser un bassin d’eau artificiel, souvent désigné comme un « lac sacré », en référence aux bassins traditionnels des temples khmers.

- Ce lac, orné de lotus artificiels et parfois de barques décoratives, renforçait l’effet d’exotisme.

- Il servait de décor pour des spectacles : danses traditionnelles, démonstrations d’art martial, ou encore cérémonies « orientalisantes », mises en scène pour le public français.

- Ce dispositif visait à transporter symboliquement le visiteur dans l’univers colonial, dans une ambiance de rêve et d’évasion.

La pagode annamite sur l’eau présentée à l’Exposition coloniale de Marseille en 1922 est un exemple marquant de l’esthétique orientaliste et de la mise en scène des colonies dans le cadre des expositions universelles et coloniales françaises du début du XXe siècle.

Inspiration et symbolique

- Inspirée de l’architecture religieuse traditionnelle vietnamienne, notamment des pagodes bouddhistes construites au bord ou au milieu de l’eau, comme la célèbre pagode au Pilier Unique (Chùa Một Cột) de Hanoï.

- Elle représentait non seulement un élément architectural exotique mais aussi un symbole religieux et culturel fort des sociétés vietnamiennes.

- Elle était conçue pour évoquer la spiritualité, la finesse artistique et l’harmonie avec la nature, en opposition aux édifices plus massifs des autres pavillons.

Construction et emplacement

- La pagode était installée sur un plan d’eau artificiel, dans la zone dédiée à l’Indochine.

- Elle était décorée de dragons, de toitures en tuiles vernissées, de sculptures traditionnelles, respectant (dans une certaine mesure) les canons esthétiques vietnamiens.

- Ce type de représentation avait pour fonction de produire un effet de pittoresque et d’exotisme, visant à fasciner les visiteurs français.

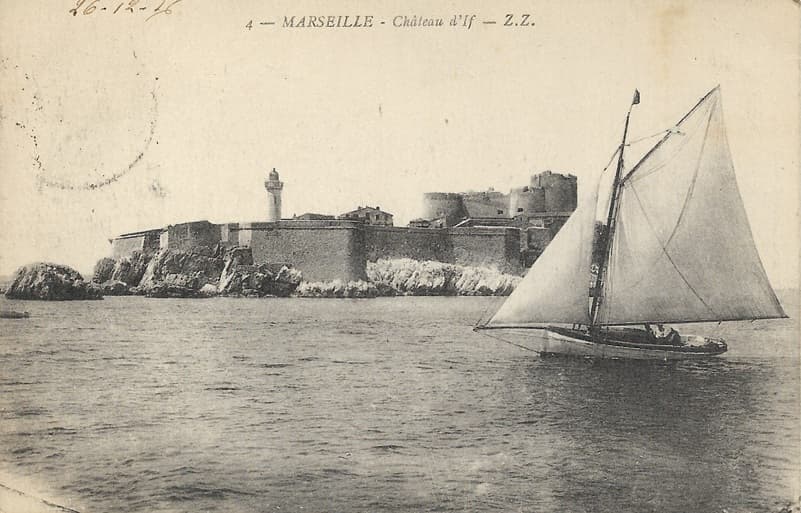

Le Château d’If, situé sur une petite île au large de Marseille, est l’un des monuments les plus emblématiques de la ville. Il mêle histoire militaire, légende littéraire et mémoire carcérale, ce qui lui confère une place singulière dans le patrimoine français.

1. Localisation et situation

- Le château est situé sur l’île d’If, la plus proche des côtes parmi les îles du Frioul, à environ 1,5 km au large de Marseille.

- Il est visible depuis le Vieux-Port, notamment depuis la Corniche ou le quartier d’Endoume.

2. Origines et construction

- Ordonné par François Ier en 1524, après une visite à Marseille où il constata l’absence de fortification sur ce point stratégique de la rade.

- Construction entre 1527 et 1529, en pleine époque de renforcement des défenses côtières du royaume de France face aux menaces espagnoles et ottomanes.

- Le château fut conçu avant tout comme forteresse militaire, pour protéger Marseille contre les attaques maritimes.

Architecture :

- Structure massive, de forme carrée, avec trois tours circulaires munies de meurtrières.

- Enceinte défensive adaptée aux armes à feu (canons).

- L’îlot rocheux fut partiellement aménagé pour stabiliser la construction.

3. Usage comme prison

Dès le XVIe siècle, le château perdit de son importance stratégique et devint prison d’État.

Prisonniers célèbres :

- Jean-Baptiste Chataud, capitaine accusé d’avoir introduit la peste à Marseille en 1720.

- Républicains et opposants politiques sous la monarchie.

- Communards après l’insurrection de 1871.

- Des protestants huguenots au XVIIe siècle, enfermés pour des raisons religieuses.

Les conditions de détention y étaient très inégalitaires : les plus pauvres croupissaient dans des cachots, tandis que des détenus fortunés pouvaient payer pour des cellules plus confortables, dotées de fenêtres et de mobilier.

4. Le Château d’If dans la littérature

Le monument a acquis une célébrité mondiale grâce au roman Le Comte de Monte-Cristo (1844–1846) d’Alexandre Dumas :

- Le héros, Edmond Dantès, y est enfermé pendant 14 ans, victime d’un complot.

- Il y rencontre l’abbé Faria, personnage qui l’éduque et lui révèle l’existence d’un fabuleux trésor.

- Le château devient alors un symbole d’injustice, d’enfermement, mais aussi de renaissance et de revanche.

Bien que purement fictive, l’histoire de Dantès est si marquante qu’elle a contribué à transformer le site en lieu de mémoire littéraire et touristique.