Moulins, capitale du duché de Bourbon, possédait un riche patrimoine : le Jacquemart, le Palais de Justice, des hôtels particuliers, cafés-brasseries de style Belle Époque, et une densité de commerces en rez-de-chaussée jusqu’aux années 1950

Au début du XXᵉ siècle, la Place de Paris (rue de Paris) représentaient un quartier élégant de Moulins, riche en hôtels particuliers, établissements religieux reconvertis, commerces et cafés. L’Hôtel de Paris, fondé en 1834, s’inscrivait dans ce décor. À la fois discret et raffiné, il offrait une étape privilégiée à deux pas de centres de vie comme le Grand Café ou la rue principale. Il illustré parfaitement l’interaction entre tradition bourgeoise, lieu de séjour soigné et vie urbaine dynamique durant cette période.

Moulins disposait d’un fort réseau éducatif au début du siècle : lycée devenu lycée Théodore‑de‑Banville (ex-école centrale de 1803), lycée de filles (futur collège Anne de Beaujeu), et écoles normales complémentaires pour institutrices .

L’École normale de garçons s’intègre dans un paysage aménagé du quartier Saint‑Sauveur, riche en établissements scolaires, couvents reconvertis, et structures d’enseignement professionnel

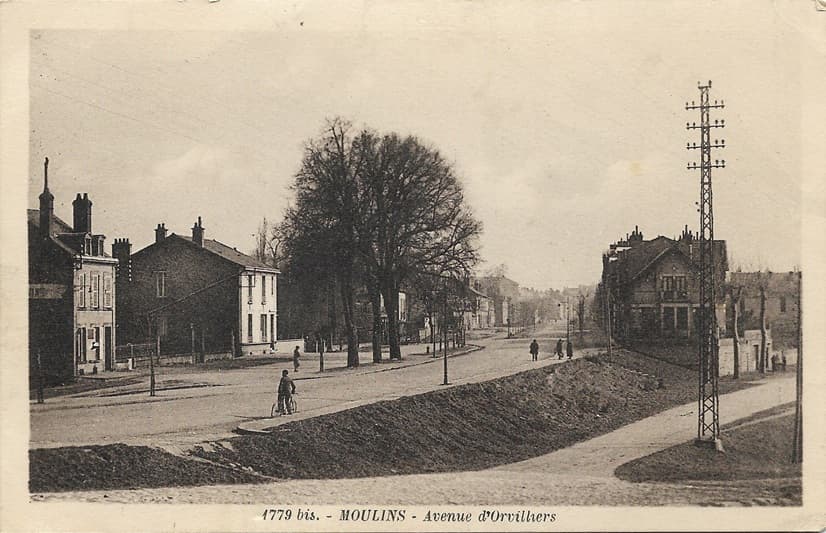

L’avenue d’Orvilliers est un axe situé en bord de rivière, dans l’un des quartiers périphériques du centre-ville. Elle s’étend à l’ouest du Pont Régemortes, dans un environnement résidentiel plus récent, tandis que la rue d’Allier est centrée autour de la place d’Allier, cœur commercial historique

Durant l’invasion allemande de juin 1940, l’avenue d’Orvilliers a joué un rôle stratégique : des mitrailleuses furent placées à son extrémité pour couvrir le pont sur l’Allier et engager les lignes française.

Description iconographique

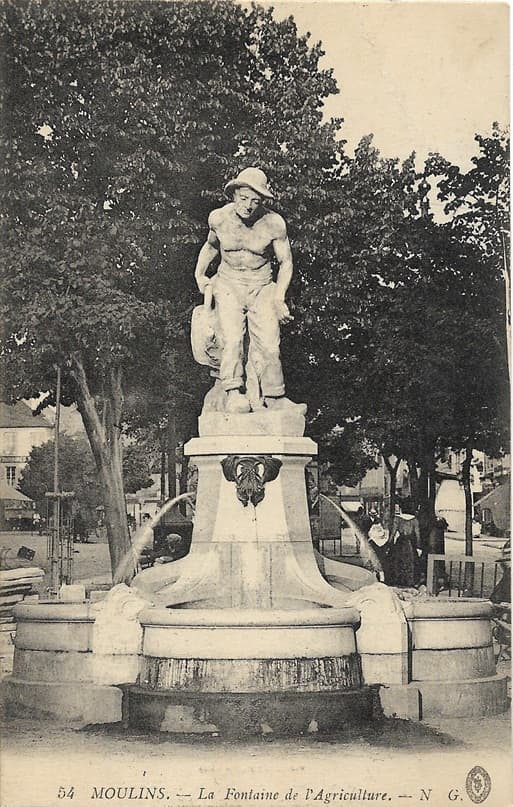

- La fontaine met en scène un jardinier torse nu, chaussé de sabots, penché avec concentration vers le sol, en train d’arroser – symbole vibrant du labeur agricole et de la patience.

- Elle rend hommage aux maraîchers de la rue de Decize, appelés en patois local « les Saccarauds », qui fournissaient légumes frais au marché de Moulins.

- L’œuvre est enrichie d’ornements en bronze : un semeur, un bouquet stylisé d’épis (design art déco) et une tête de lion servant de gargouille.

- À l’origine, un bas-relief en marbre surmontait la fontaine, mais celui-ci fut remplacé en 1910 par une plaque de bronze représentant le semeur.

Contexte historique & artistiques

- Le financement de la fontaine provient d’un legs de 7 000 francs à la ville par un agronome originaire de l’Allier, également commandeur du Mérite agricole .

- Pierre Fournier des Corats, reconnu régionalement, réalisa également d’autres œuvres majeures, dont la fontaine de l’Agriculture et des pièces classées Monuments Historiques.

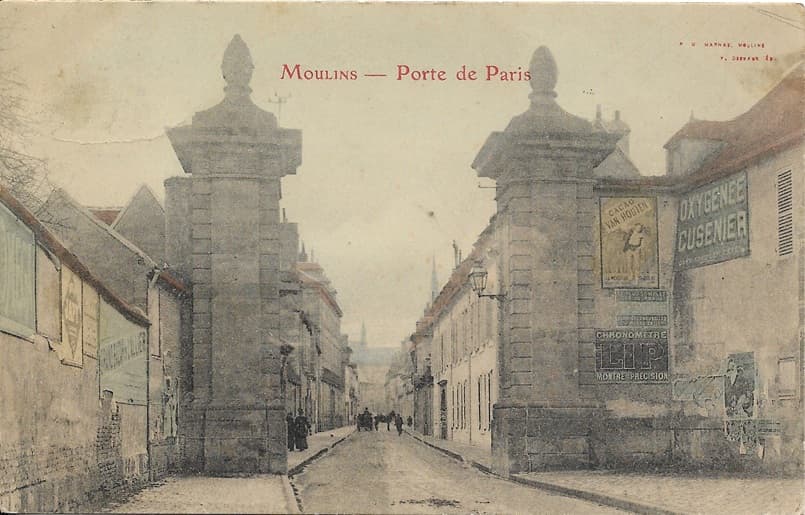

La Porte de Paris de Moulins-sur-Allier, telle qu’elle se présentait au début du XXᵉ siècle, est en réalité un monument du XVIIIᵉ siècle : elle a été édifiée entre 1764 et 1765 à l’initiative de l’intendant Jacques de Flesselles, pour marquer symboliquement l’entrée nord de la ville, le long de la « route de Paris »

À l’origine, Moulins prévoyait une seconde enceinte pour englober ses faubourgs ; projet inachevé, toutefois. Restèrent alors deux tours au nord, dont la tour Est — accolée à l’actuel pilastre Est — était encore bien visible au début du XXᵉ siècle.

Le monument actuel se compose de deux colonnes monumentales en pierre, signées du maçon Martin, servant de décoration d’entrée sur la rue de Paris, alors principale voie traversant la ville sur l’axe Paris–Lyon.

Le pilastre Est est adossé à une maison célèbre : la demeure natale du maréchal de Villars (né en 1653), bien que la famille Villars ait quitté les lieux très tôt.

Voici un aperçu de la Place de la Préfecture (anciennement appelée place du Saulcy, nouvelle intendance, place de l’Égalité…) à Moulins au début du XXᵉ siècle :

📜 Historique et appellations

- Origines (XVIIIᵉ) : Initialement nommée « place du Saulcy », elle devient dès 1739 la « place de la nouvelle intendance », centre administratif régional.

- Révolution française : Rebaptisée « place de l’Égalité » (1792), elle symbolise les valeurs républicaines .

- Après la Révolution : La place conserve un rôle civique central, marquée par la présence de la préfecture, siège de l’administration départementale, confirmée par son statut historique.

🏙️ Aménagement urbain au début du XXᵉ siècle

- Fonction : Place publique majeure, elle structure l’espace environnant la préfecture et se situe à l’extrémité de l’axe principal (route nationale 7), reliant Paris à Lyon.

- Style architectural : Entourée de bâtiments officiels, commerces et cafés. Les premiers décors industriels et commerciaux du début du siècle sont visibles sur les rez-de-chaussée, notamment avec la réalisation de la « nouvelle Galerie » présentant mosaïques et ornements Art Nouveau.

- Mobilier urbain : On y trouve colonnes de fontaines, bancs, arbres en alignement, typiques des places centrales de l’époque (cf. visuel avec Fontaine de Saincy visible sur l’illustration).

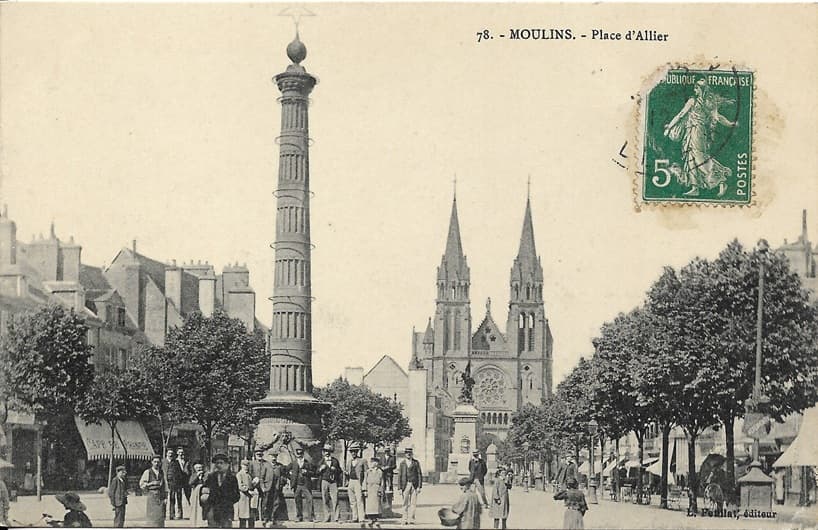

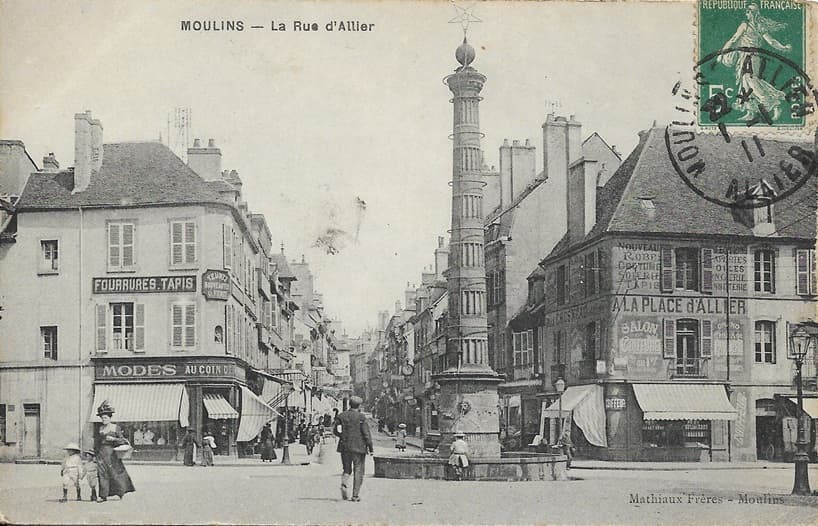

La place d’Allier à Moulins (Allier) est l’un des espaces publics emblématiques de la ville. Au début du XXe siècle, elle occupait déjà une place centrale dans la vie sociale, commerciale et administrative de Moulins. Voici quelques éléments historiques et contextuels sur cette place à cette époque :

1. Un carrefour urbain majeur

La place d’Allier constituait un point névralgique du centre-ville, à la jonction de plusieurs axes importants de circulation. Elle reliait les quartiers commerçants et administratifs, et servait de lieu de passage incontournable pour les habitants et les visiteurs.

2. Activité commerciale et marchés

Dès la fin du XIXe siècle et tout au long du début du XXe, la place accueillait de nombreux commerces : cafés, brasseries, boutiques de vêtements, pharmacies et autres échoppes qui témoignaient du dynamisme économique local. Elle était aussi un lieu de marché fréquenté, où producteurs et commerçants locaux proposaient leurs denrées.

3. Évolution architecturale

À cette époque, la place était bordée d’immeubles de style haussmannien ou néo-classique, souvent à trois ou quatre étages, qui reflétaient l’urbanisme de la fin du XIXe siècle. Des établissements prestigieux comme l’hôtel de l’Europe (aujourd’hui disparu ou transformé) attestaient de son importance dans la ville.

4. Les transports publics

Dès le début du siècle, la place d’Allier était desservie par les premières lignes de tramway électrique, mises en service en 1901, qui facilitaient les déplacements entre les différents quartiers de Moulins. Le tramway marquait un tournant majeur dans la modernisation urbaine de la ville.

5. Un lieu de sociabilité

La place d’Allier était un espace de promenade apprécié, où les habitants venaient flâner, discuter, et participer à la vie sociale. Les terrasses de cafés étaient particulièrement fréquentées, dans un esprit proche des places publiques parisiennes, mais avec une atmosphère provinciale plus calme et conviviale.

6. Manifestations publiques

La place servait également de cadre à diverses manifestations publiques, cérémonies patriotiques, défilés militaires (notamment pendant la Première Guerre mondiale), et fêtes locales.

7. Contexte historique

Au début du siècle dernier, Moulins est encore marqué par son statut de préfecture et de centre judiciaire régional. La vie autour de la place d’Allier est donc animée par la présence d’avocats, de fonctionnaires, de notables et d’une bourgeoisie commerçante active.

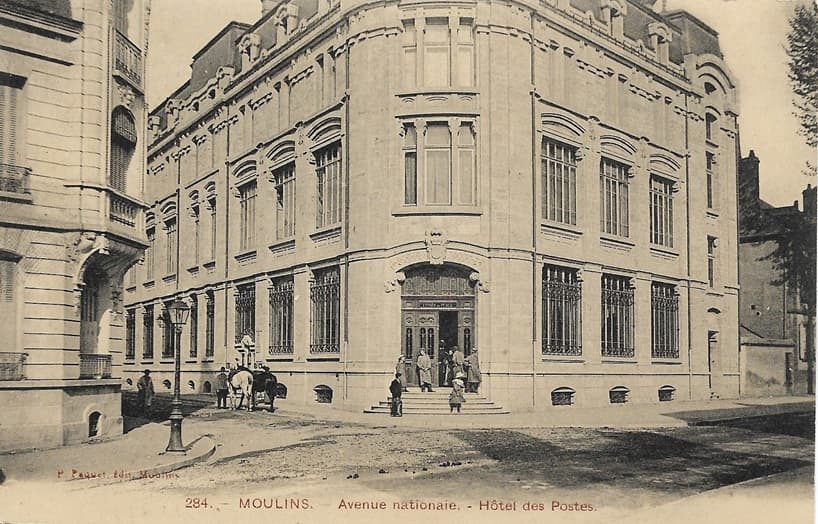

L’Hôtel des Postes de Moulins, situé avenue Nationale (aujourd’hui avenue du Général-de-Gaulle), constitue un bâtiment emblématique de la ville. Sa construction s’inscrit dans le vaste programme de modernisation des services publics engagé par l’administration française à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

À la fin du XIXe siècle, la Troisième République entreprend une vaste politique de modernisation des équipements publics, notamment des postes et télégraphes. Ces constructions symbolisent la puissance républicaine et la modernité administrative.

À Moulins, chef-lieu du département de l’Allier, l’essor du courrier, du télégraphe puis du téléphone rend nécessaire la création d’un bâtiment adapté aux nouveaux besoins.

L’Hôtel des Postes de Moulins a été édifié dans le premier quart du XXe siècle, probablement entre 1900 et 1910.

Comme beaucoup d’hôtels des Postes de cette époque, le bâtiment adopte un style architectural éclectique, influencé par l’Art nouveau et le rationalisme fonctionnel propre aux édifices publics de la IIIe République.

L’architecture est soignée : façades en pierre de taille, frontons et corniches élégantes, grandes baies vitrées favorisant la lumière naturelle dans les espaces de travail.

L’entrée principale, souvent monumentale dans ces bâtiments, reflète la volonté de donner à ces édifices un caractère solennel et institutionnel.

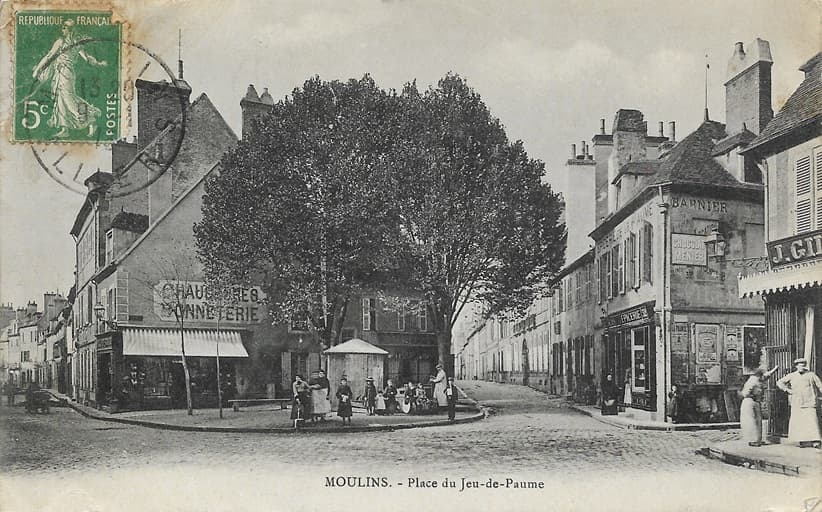

La place du Jeu de Paume, à Moulins, dans l’Allier, constitue un espace public à la fois historique et symbolique, dont l’aspect et l’usage ont évolué au fil des siècles. Au début du XXe siècle, cette place reflétait encore les caractéristiques des villes provinciales françaises, où coexistaient les activités sociales, commerciales et parfois politiques.

Historiquement, le jeu de paume était un sport de cour qui s’est popularisé dans les villes françaises à partir du Moyen Âge. Comme dans de nombreuses cités, l’espace initialement dédié à ce sport a peu à peu perdu sa vocation ludique pour devenir une place publique. Au tournant du XXe siècle, la place du Jeu de Paume à Moulins avait cessé d’être un terrain sportif et servait principalement de lieu de rassemblement populaire, de marché ou encore de foire locale, usages fréquents dans les centres-villes provinciaux.

Au début du siècle dernier, cette place devait présenter un aspect assez sobre, encadrée de bâtiments aux façades classiques, typiques de l’urbanisme moulinois du XIXe siècle. On peut supposer la présence d’établissements commerciaux (cafés, boutiques, artisans), ainsi que des immeubles d’habitation surplombant la place. Des photographies ou cartes postales anciennes des années 1900 à 1920 montrent souvent des places dégagées, parfois ornées de quelques arbres, et utilisées comme lieux de stationnement pour des fiacres, des charrettes ou, plus tardivement, pour les premières automobiles.

Décret de fondation : le lycée est officiellement créé par un décret du président Jules Grévy le 4 septembre 1883. Initialement ouvert dans l’ancienne École normale d’institutrices avec 45 élèves externes, en attendant la construction d’un nouveau site .

Construction du bâtiment : la première pierre est posée le 6 octobre 1888, et les travaux durent environ quatre ans. L’établissement, conçu par l’architecte L. Tourteau, comprenait un internat dès son ouverture, ce qui permettait d’accueillir des élèves externes, demi‑pensionnaires ou internes.

Contexte national : les lycées de jeunes filles sont institués en application de la loi Camille Sée (21 décembre 1880), dédiée à l’enseignement secondaire des filles. Ces établissements étaient publics, laïques et visent à dispenser une instruction plus poussée – notamment économie domestique, couture, gymnastique et, progressivement, préparation aux diplômes secondaires.

Internat : dès les années 1900, il pouvait accueillir plusieurs dizaines de jeunes filles pour faciliter l’accès à l’éducation venant parfois de zones rurales éloignées .

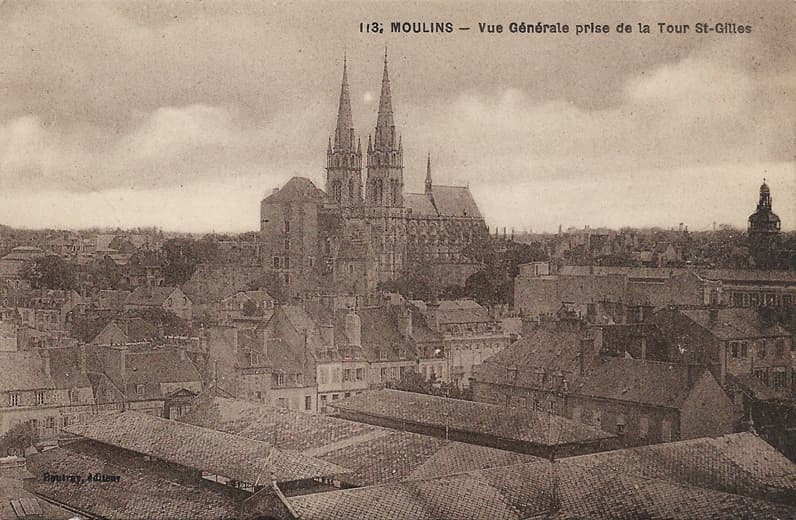

Contexte historique

- La tour Saint‑Gilles fait partie du pensionnat ou ancien hôpital Saint‑Gilles, fondé en 1499 par Anne de Beaujeu, duchesse de Bourbon. Ce site a progressivement évolué vers une institution scolaire, aujourd’hui connue sous le nom de lycée Saint‑Benoît, situé à proximité de la place de l’Hôtel-de-Ville.

- Le bâtiment principal, avec sa tour, remonte au milieu du XIXᵉ siècle, plus précisément autour de 1866, selon les sources patrimoniales.

🔍 Architecture et usage

- La tour, construite en brique et coiffée d’un dôme en zinc, surmonte le beffroi de l’établissement. Elle est couronnée à son sommet d’une statue de saint Joseph, portant l’enfant Jésus, une signature architecturale de cette époque.

- Elle servait de symbole visuel, marquant l’importance religieuse et éducative du lieu, visible depuis le centre-ville.

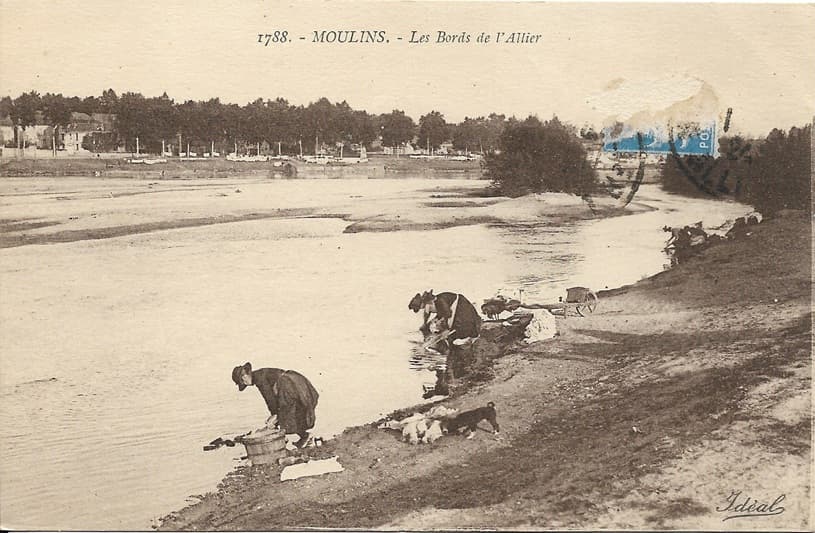

Cette carte postale ancienne, légendée « 1788 – MOULINS – Les Bords de l’Allier », illustre une scène de la vie quotidienne au bord de la rivière Allier.

À cette époque, le lavage du linge était une tâche communautaire et régulière, essentiellement assurée par les femmes. On se rendait au lavoir ou, comme ici, directement au bord de la rivière. C’était aussi un moment d’échange social entre femmes, un espace à la fois de travail et de sociabilité.

Les lavandières jouaient un rôle important dans l’économie domestique :

- Certaines étaient professionnelles, payées par d’autres familles pour faire leur lessive.

- D’autres lavaient simplement pour leur foyer.

Ce travail était pénible, surtout en hiver où les mains dans l’eau glacée pouvaient engendrer engelures et rhumatismes. Le métier commença à disparaître progressivement après la Seconde Guerre mondiale, avec l’essor de l’eau courante dans les foyers et l’arrivée des machines à laver dans les années 1950-60.

Au début du XXe siècle, la place de l’Hôtel de Ville et la tour Jacquemart à Moulins (Allier) représentaient le cœur battant de la cité bourbonnaise, tant sur le plan administratif que symbolique. Voici une synthèse historique et descriptive de leur rôle et de leur aspect à cette époque :

1. La place de l’Hôtel de Ville : un centre de vie urbaine

- Fonction centrale : Elle constituait un des principaux lieux de rassemblement et d’animation de la ville. À cette époque, la place accueillait régulièrement des marchés, foires, manifestations publiques, et parfois des événements politiques ou patriotiques, notamment lors des grandes dates républicaines (14 juillet, 11 novembre).

- Cadre urbain : La place était bordée d’immeubles typiques du XIXe siècle, de commerces locaux, de cafés, et bien sûr, de l’Hôtel de Ville. Son agencement reflétait encore une organisation héritée du siècle précédent, avant les grands réaménagements urbains du XXe siècle.

- Aspect : Les cartes postales anciennes de la Belle Époque montrent une place vivante, animée, avec des passants, des fiacres, et, à partir des années 1910, des véhicules automobiles. L’éclairage public au gaz fut progressivement remplacé par l’électricité durant ces décennies.

2. La tour Jacquemart : un repère emblématique

- Origine médiévale : Érigée à la fin du XVe siècle (vers 1450), la tour Jacquemart est un vestige de l’ancienne porte de ville et un symbole fort de Moulins. Elle tire son nom de son automate en bois, le jacquemart, qui sonne les heures. Elle incarne la continuité historique entre la ville médiévale des ducs de Bourbon et la cité moderne.

- Rôle au début du XXe siècle : À cette époque, la tour conserve sa fonction symbolique d’horloge publique. Elle est un marqueur temporel et identitaire pour les habitants. Bien qu’elle ait perdu sa fonction défensive depuis des siècles, elle demeure un des monuments les plus photographiés et représentés de Moulins.

- État de conservation : Au début du XXe siècle, la tour avait déjà fait l’objet de restaurations. Elle était intégrée dans l’espace urbain comme un élément patrimonial, mais sans la mise en valeur muséale que l’on accorde aujourd’hui aux monuments historiques.

La rue d’Allier à Moulins (Allier), au début du XXe siècle, constituait l’une des principales artères commerçantes et sociales de la ville. À cette époque, Moulins était une préfecture active, au carrefour des échanges économiques et culturels du Bourbonnais. La rue d’Allier traversait la ville du nord au sud, reliant la gare aux quartiers plus anciens du centre-ville, et jouait un rôle central dans la vie urbaine.

La place de la République à Moulins au début des années 1900 était un espace urbain central, à la fois lieu de passage, de sociabilité et de manifestations publiques. À cette époque, elle portait déjà ce nom républicain, hérité de la Troisième République, en place depuis 1870.

Au début du XXᵉ siècle, le théâtre municipal de Moulins, construit dans les années 1840, constituait l’un des centres culturels majeurs de la ville.

Édifié en 1841 selon les plans de l’architecte Hippolyte Duran, il reflète la typologie classique de théâtre à l’italienne, avec une salle de 800 places répartie sur quatre niveaux, foyer doté d’un cadre néoclassique et fourmillant de références à la Renaissance.

Historique et origine

- Inauguré le 3 août 1902 place d’Allier, en présence du général André, ministre de la guerre.

- Réalisé conjointement par le sculpteur Jean Coulon et l’architecte Alexis Besson.

- Jean Coulon proposa deux maquettes en 1898 ; celle retenue s’éloignait de Gloria Victis pour un style abouti et origina.

Description artistique

- Situé initialement place d’Allier, le monument représente une figure ailée, parfois décrite comme une allégorie de la Patrie ou de la Victoire, brandissant un glaive et soufflant dans une trompette, sur un socle massif.

- Deux inscriptions sont gravées :

- à l’avant : « 1902 – Aux enfants de l’Allier / morts pour la France »

- à l’arrière : mention du concours de la Société des combattants et de la souscription publique de la 37ᵉ section des vétérans.

- Les noms des soldats ne figurent pas sur le monument